FAQ 0840 840 870 (appels gratuits depuis la Suisse) studentservices@unidistance.ch

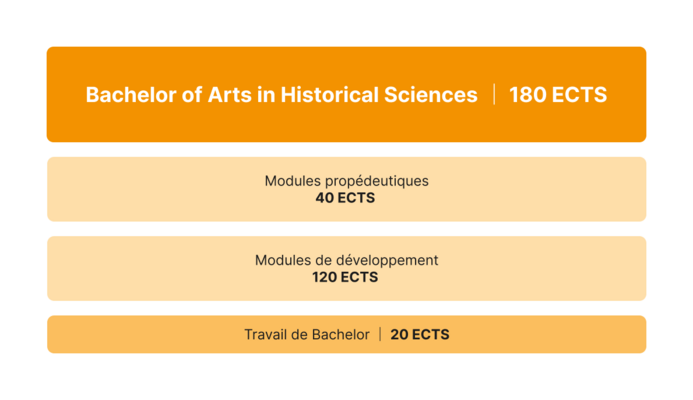

Le Bachelor of Arts en sciences historiques - histoire des sociétés contemporaines comptabilise 180 crédits ECTS. Il est constitué de 18 modules de 10 ECTS chacun. Le programme comprend généralement deux modules par semestre.

Programme du Bachelor en histoire

L’objectif de cette introduction est de vous proposer des jalons d’une histoire du XIXe siècle comme autant de repères au sein des bouleversements qui caractérisent ce siècle. L’objectif est également de vous fournir des clefs d’interprétation et de compréhension de l’évolution et des transformations des sociétés et des économies tels que, par exemple, l’apparition de disparités internationales de développement économique, les recompositions géopolitiques du monde ou la mise en place de processus et de rapports d’interdépendance à l’échelle de la planète. Nombre de ces changements exercent leurs effets jusque sur le monde actuel.

Il s’agit donc de vous proposer une série d’éclairages sur des problématiques, processus ou phénomènes propres au XIXe siècle, envisagés à travers quatre thématiques générales (voir ci-dessous) et à des échelles variées qui s’articulent souvent l’une à l’autre (nationale, régionale ou globale). La lecture du XIXe siècle que nous privilégierons sera celle d’un siècle de transition, entre un monde d’anciens régimes, et le monde d’aujourd’hui (début du XXIe siècle) ou tel qu’il émerge au cours du XXe siècle.

Thèmes :

• Indroduction à l’histoire du XIXe siècle

• Libéralisme, démocratie et socialisme

• Industrialisation et transformations économiques

• Nationalités, nations et impérialisme

• Etat et formes de domination

Bayly, Christopher A., La naissance du monde moderne (1780-1914). Paris: Les Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, 2006 (1ère éd. en langue anglaise, Oxford: Blackwell, 2004, traduit par Michel Cordillot).

Osterhammel, Jürgen, La transformation du monde. Une histoire globale du XIXe siècle. Paris: NouveauMonde éditions, 2017 (1ère éd. en langue allemande, München: C.H. Beck, 2009, traduit par Hugues Van Besien ; existe aussi en traduction américaine (anglais), Princeton: Princeton University Press, 2014).

Singaravélou, Pierre et Sylvain Venayre, sous la dir. de, Histoire du monde au XIXe siècle. Paris: Fayard, 2017

Chargé-e de cours

Assistant-e(-s)

Ce cours offre d’étudier successivement les principales phases du 20e siècle. Comme fil conducteur, nous suivrons chronologiquement l’histoire principalement politique et sociale de l’Europe, mais nous nous en éloignerons pour étudier des phénomènes économiques, culturels et environnementaux dans la longue durée et décentrer le regard sur d’autres aires géographiques.

Les problématiques étudiées sont celles transversales qui parcourent tout le 20e siècle :

• Culture de guerre et révolution

• Autoritarismes, fascismes, totalitarismes

• Les camps

• Colonialisme : domination et contestation

• Histoire environnementale

Serge Bernstein/Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, Hatier, 2010 (4 tomes).

Ce cours vise l’acquisition des outils de la méthode historique nécessaires à la rédaction d’un travail historique. Il aborde le métier d’historien·ne, le matériel sur lequel se fait le travail historique, la construction d’un problème historique et son analyse, ainsi que la manière de communiquer des résultats de recherche.

Le cours est organisé en 5 blocs. Pour chaque bloc, un cours et des lectures sont proposées pour chaque période de travail à distance de trois semaines.

Bloc 1 : introduction au travail d’historien·ne et à la bibliographie (I/II)

Bloc 2 : introduction à la bibliographie (II/II) et aux sources

Bloc 3 : analyse de sources (I)

Bloc 4 : analyse de sources (II)

Bloc 5 : l’écriture de l’histoire

Offenstadt, Nicolas (sld), Les mots de l’historien, Presses universitaires du Mirail, [2005], 2009, 127 p.

Milliot, Vincent ; Wievorka, Olivier, Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques, 4ème édition, Armand Colin, [1994], 2011, 125 p.

L’objectif de ce cours est de porter un regard critique sur « la fabrique de l’histoire ». On s’intéressera davantage à l’historiographie, soit la manière de faire et d’écrire l’histoire, qu’à l’histoire elle-même, soit le résultat des recherches. Ce regard critique comportera trois dimensions :

- Scientifique : Les débats internes des historien-ne-s fixent les standards scientifiques et les règles communes de la discipline ; ces débats ont défini différents courants historiques

- Socio-historique : L’émergence et l’affirmation d’un courant historique tiennent aussi à des conditions autres que strictement scientifiques : moyens financiers, existence de postes de recherche à l'université ou ailleurs, règles du milieu académique, contexte historique qui oriente les intérêts des autorités et du public vers certains sujets

- Réflexive : Quel est le rôle social de l'historien-e face aux questions d'actualité ? Les historien-ne-s sont de plus en plus sollicités pour jouer un rôle dans l’espace public (commémorations, débats mémoriels, commissions d’experts, etc.). Quels sont les enjeux de ces usages publics de l’histoire ?

Offenstadt, Nicolas, L’historiographie, Paris, Que sais-je, 2011 et/ou Noiriel, Gérard, Qu’est-ce que l’histoire contemporaine, Paris, Hachette, 1998

Un livre à choix dans la liste d’ouvrages pour le travail personnel final

Série d’articles ou extraits d’ouvrages présents sur la plate-forme Moodle dans le bloc « Préparation » (lectures préparatoires)

Le cours est centré sur l’histoire politique de la Suisse moderne prise dans une perspective européenne. Il est divisé en 5 blocs thématiques pour couvrir les principaux aspects de l’histoire politique depuis la moitié du 19e siècle jusqu’à nos jours. Les étudiant-e-s abordent ces thématiques par la lecture de synthèses, de textes scientifiques. Au cours du semestre, ils et elles sont amenés à rédiger une carte d’identité (env. 8'000 -10'000 signes) d’un mouvement politique suisse en le situant historiquement et par rapport à tous les thèmes vus ensemble.

• Nicolas Delalande & Blaise Truong-Loï, Histoire politique du XIXe siècle, Paris, Les presses de Sciences Po, 2021.

• François Walter, Une histoire de la Suisse, Neuchâtel, Alphil, 2016 (ou rééd.).

Ce module offre une introduction à la science politique pour les historien/nes. Parmi les différentes méthodes et démarches que comporte cette discipline, l’accent sera mis ici sur la sociologie politique, et plus particulièrement sur la socio-histoire comparative des régimes politiques. On verra que cette approche partage avec l’histoire la sensibilité à la dimension temporelle des phénomènes politiques. Toutefois, l’échelle adoptée par la science politique est souvent plus large et les questions de recherche plus théoriques : des périodes plus longues sont prises en considération et un plus grand nombre de cas sont analysés afin de permettre des énoncés à un niveau de généralité plus élevé.

Le cours est structuré autour des thèmes suivants:

- Concepts de base

- Systèmes pré-étatiques et genèse de l’Etat

- La modernisation politique et économique au 19e siècle

- Analyse des régimes politiques au 20e siècle

Lectures obligatoires:

- textes classiques de la science politique et autres textes de référence, spécialement préparés par l'équipe enseignante et mis à disposition sur la plateforme moodle

- cours écrit d'introduction à la science politique, rédigé par l'équipe enseignante et disponible sur la plateforme moodle

Le premier objectif de ce module est de vous proposer une histoire plurielle des relations internationales aux XIXe et XXe siècles en explorant différentes problématiques et thématiques inscrites dans l’histoire des relations Nord-Sud. Nous chercherons également – et c’est le deuxième objectif – à mettre en perspective historique longue des problématiques et enjeux actuels, en accordant une attention particulière aux transformations matérielles et aux grandes évolutions qui ont traversé ces deux siècles. L’ambition est de dégager et comprendre les formes et fonc-tions variées prises par ces relations internationales Nord-Sud, leurs enjeux, ainsi que leurs évolutions durant cette période. Le troisième objectif est de vous fournir des outils méthodologiques et des clefs conceptuelles pour leur étude. Enfin, le quatrième objectif est de vous offrir l’opportunité de choisir un thème de l’histoire des relations internationales Nord-Sud au sein d’un ensemble de propositions, que vous étudierez au long de ce semestre.

Ouvrage(s) obligatoire(s) ou imposé(s) :

• Dane Kennedy, Decolonization. A very short introduction, Oxford; New York: Oxford University Press, 2016.

• Documentation (consignes, articles, chapitres, etc.) mise à disposition sur Moodle pour chaque bloc thématique du module

• Matériel distribué et utilisé durant les séances de regroupement

Chargé-e de cours

Assistant-e(-s)

Ce module traite d’abord de thèmes d’introduction au droit (40%) puis se concentre sur le droit civil I à savoir le droit

des personnes (60%).

S’agissant de l’introduction au droit, l’accent est mis sur les deux thèmes suivants :

• Les fondements du droit (notions, classification, sources)

• L’interprétation du droit et les principes généraux

S’agissant du droit civil I, l’accent est mis sur les trois thèmes suivants :

• Le début et la fin de la personnalité physique, la capacité civile, les personnes morales (notions générales)

• Le statut de la personne

• La protection de la personnalité (droits, atteintes, moyens de droit et questions spéciales)

Chargé-e de cours

Assistant-e(-s)

Ce module a pour objectif de familiariser les étudiant-e-s avec le champ de l’histoire sociale, ses grandes tendances historiographiques et ses méthodes. L’histoire sociale s’intéresse à différents groupes sociaux (travailleur-se-s, consommateur-rice-s, migrant-e-s, femmes, enfants) et à leurs conditions de vie. Dans ce module, l’on prendra donc de la distance par rapport à l’histoire des grands hommes et des évènements marquants pour s‘intéresser au banal et aux pratiques de la vie quotidienne. L’histoire sociale porte également une attention particulière à la structuration du corps social en fonction des inégalités, aux conflits sociaux ou encore à la mise en place de politiques sociales et de redistribution.

Le module porte plus particulièrement sur l’histoire sociale en Suisse et se structure en quatre séances thématiques : mouvement ouvrier, assurances sociales, inégalités et immigration. Au fil des séances, les étudiant-e-s seront amenés à considérer l’impact des asymétries de pouvoir sur les dynamiques historiques à travers différents textes scientifiques et analyses de sources. Les sources de l’histoire sociale sont variées, tant de par leur provenance que par leur nature : des grandes séries statistiques permettant de saisir les structures sociales sur la longue durée aux journaux intimes et correspondance qui donnent accès à la sphère privée des individus et de leur quotidien, en passant par les sources audiovisuelles qui sont les témoins des représentations sociales ou par les archives institutionnelles qui permettent de retracer l’élaboration des politiques publiques.

Les étudiant-e-s renforceront également leurs compétences rédactionnelles et de recherche, en rédigeant un compte-rendu critique d’ouvrage et en réalisant un travail écrit sur la base des numéros numérisés de la Revue syndicale suisse. Une séance de regroupement en présentiel permettra également aux étudiant-e-s de présenter leur recherche par oral, de socialiser et de se familiariser avec les potentialités pour l’histoire sociale des fonds préservés aux archives cantonales valaisannes.

Extraits d’ouvrages, articles scientifiques et sources primaires: une série d’articles, d’extraits d’ouvrages et de sources primaires seront disponibles sur la plate-forme Moodle dans le bloc « Préparation » (lectures préparatoires/ exercices préparatoires)

Livre pour le compte-rendu: choix d’un ouvrage par l’étudiant-e, validation par les enseignantes

Une bibliographie générale est proposée dans le bloc d’introduction du cours, avec des suggestions de lecture

Ce cours d’introduction présente différents courants, concepts, théories et méthodes propres à la sociologie et qui sont susceptibles d’être utiles à l’historien·ne. L’objectif principal de ce cours est en effet de proposer des outils théoriques et méthodologiques que les étudiant·e·s pourront ensuite mobiliser dans leur propre travail de recherche (notamment dans leur travail de Bachelor) s’ils le souhaitent. Pour ce faire, nous nous appuierons sur des exemples de recherches menées conjointement par des historiens et des sociologues.

Le cours est divisé en quatre parties qui ont chacune un contenu et un objectif plus spécifiques :

- La première partie présente brièvement ce qu’est la sociologie ainsi que son intérêt pour les historien·ne·s.

- La seconde partie examine plus particulièrement les liens, parfois compliqués, entre sociologie et histoire. Nous chercherons à mieux comprendre l’articulation entre ces deux disciplines, leurs points communs et de friction.

- La troisième partie rend compte des méthodes sociologiques (quantitatives et qualitatives) de recherche. Nous nous pencherons plus particulièrement sur l’enquête par entretiens mobilisée dans l’histoire orale. A partir d’exemples d’entretiens menés dans le cadre d’une recherche sociohistorique et d’un exercice pratique de conduite d’entretien, nous discuterons des difficultés, enjeux et limites de l’entretien et de l’histoire orale.

- La quatrième partie présente différents courants et concepts sociologiques. Toujours à partir d’exemples tirés de recherches sociohistoriques, nous verrons comment ces outils théoriques peuvent être mobilisés pour analyser et comprendre une réalité historique spécifique. Nous nous intéresserons tout particulièrement à ceux qui sont susceptibles de répondre à un questionnement auquel se trouve confronté tout historien·ne : pourquoi le monde change-t-il ou reste-t-il tel qu’il est (ou pour utiliser des termes sociologiques : comment expliquer et comprendre le changement social ou la reproduction sociale) ?

• Singly de François, Giraud Claude, Martin Olivier, 2010, Nouveau manuel de sociologie, Paris : Armand Colin

• Atkinson Sam (dir.), 2015, Sociologues - Les grandes idées tout simplement, Londres : DK

• Gabler Jay, Tremoulinas Alexis, 2013, La Sociologie pour les Nuls, Paris : First

Chargé-e de cours

Ce cours vise à comprendre l'évolution économique des sociétés contemporaines et traite les thématiques suivantes :

- Histoire des relations économiques et financières internationales

- Histoire des politiques et institutions économiques et financières internationales

- Histoire de la mondialisation

- Histoire de l’industrialisation / désindustrialisation

- Histoire de la pensée des faits économiques

Ouvrages imposés :

- Robert C. ALLEN, Introduction à l’histoire économique mondiale, Paris, La découverte, 2014, 180 p.

- John M. ROBERTS, Odd A. WESTAD, Histoire du monde. L’âge des révolutions, Volume III, Paris, Perrin, 2016, 598 p.

Ouvrages complémentaires :

- Barry EICHENGREEN, L’expansion du capital. Une histoire du système monétaire international, Paris, L’Harmattan, 2020 (trad. de l’anglais).

- Jean-Daniel FRIBOULET, La naissance de l’économie moderne, XVIIIe-XXe siècles, Zurich, Schulthess, 2014.

- Philippe NOREL, L’invention du marché : une histoire économique de la mondialisation, Paris, Seuil, 2004.

Chargé-e de cours

L'objectif principal de ce module est, en liaison avec les faits (notamment, les évolutions des entreprises) et les approches économiques générales, de replacer la naissance, le développement et les débats apparus au sein des sciences de gestion depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à nos jours et de présenter les outils de gestion qui ont été créés à ces occasions. Partant des "révolutions" qui ont façonné la gestion moderne (la comptabilité et la gestion du commerce, la révolution industrielle et la conduite des manufactures), cet enseignement a été construit en leçons abordant dans chacune d'elle un des ensembles d'outils de gestion (organisation, marketing, gestion des ressources humaines, gouvernance.

Chargé-e de cours

L’économie publique est une discipline qui a pour objet l’analyse économique des fonctions l’Etat. Elle contient les réponses que les économistes apportent à quelques problématiques fondamentales telles que les raisons de l’existence de l’Etat, l’analyse de ses interventions et de son financement.

Le cours décrit et analyse dans un premier temps les fonctions économiques du secteur public : l’allocation optimale des ressources, la redistribution du bien-être et la régulation de la conjoncture. Ensuite, nous examinons les ressources financières de l’Etat et plus spécifiquement celles issues de la fiscalité. Il s’agit de comprendre les effets de ces prélèvements sur le comportement des agents économiques. Nous poursuivons par l’analyse des mécanismes et principes budgétaires et traitons la problématique du déficit et de l’endettement du secteur public.

Jonathan Gruber : Public Finance and Public Policy. Macmillan, 2011.

Antoine Bozio et Julien Grenet : Economie des politiques publiques. Rapport technique, 2017.

Richard W Tresch : Public Sector Economics. Bloomsbury Publishing, 2021.

Luc Weber, Milad Zarin Nejadan et Alain Schoenenberger : Economie et finances publiques. Economica, 2017.

Chargé-e de cours

Assistant-e(-s)

Ce module a pour objectif de présenter les développements récents de l'histoire culturelle, d'en décrire les contours, les méthodes et de permettre aux étudiant-e-s de mettre en pratique leurs acquis et connaissances au travers d'un travail pratique portant sur un thème d'histoire culturelle. Celle-ci est comprise comme une histoire sociale des représentations, qui s'intéresse aux modes de production, diffusion et réception des biens culturels.

Les principaux objets et enjeux de cette histoire culturelle seront présentés au travers de cours en ligne ainsi que d'extraits de textes théoriques et/ou d'ouvrages et articles représentatifs des différents courants historiographiques qui la composent. Une attention particulière sera également portée aux différentes sources et méthodes utiles à la mise en œuvre de cette histoire culturelle.

• Pascal Ory, L'histoire culturelle. Paris, PUF, 2015.

• Philippe Poirrier, Les enjeux de l'histoire culturelle. Paris, Seuil, 2004.

Dans ce module, les étudiants sont amenés à analyser, avec les méthodes des sciences culturelles et des sciences des sociétés, le rôle de la religion et des communautés religieuses dans la société, par le biais de questions historiques et d’actualités.

Les thèmes centraux de ce module sont:

- Grandes religions

- Histoire de la science des religions

- Méthodologie de la recherche qualitative et empirique

- Interaction société-religieux

Divers articles scientifiques, articles de presse, ouvrages méthodologiques, documents mis à disposition par l’équipe enseignante.

Chargé-e de cours

Assistant-e(-s)

Ce cours vise à comprendre les principales étapes de l'évolution des médias, de l’essor d’une presse moderne depuis le milieu du XIXe siècle, jusqu'au XXIe siècle, marqué par l’apparition du Web 2.0 et des réseaux sociaux. Les réflexions menées sur la notion de "médias de masse" jusqu’aux géants de l’Internet que sont les "GAFAM", sont illustrées par de nombreuses études de cas. Plus qu’une approche technique, le cours questionne comment se sont façonnés les rapports sociaux, politiques et économiques aux médias autour de cinq axes transversaux :

1) les révolutions technologiques et les contextes socio-culturels qui conduisent à l’apparition ou la moderni-sation des médias (presse écrite, affiches, radio, cinéma, télévision, Internet mais aussi téléphonie mobile et réseaux sociaux) ;

2) l'économie des médias et la formation des entreprises médiatiques, notamment la profession de journa-liste ;

3) le rapport des médias avec la vie politique et publique, et en particulier les concepts d’opinion publique, propagande, information ;

4) les dispositifs d’intermédialité et du multimédia, qui traduisent les rapports multiples entre écrit, image et son au cours du XXe siècle ;

5) les outils méthodologiques d’analyse des médias.

Ouvrage(s) obligatoire(s) ou imposé(s) :

• Documents (textes, vidéos, liens web) mis en ligne sur Moodle pour chaque bloc thématique du module

• Matériel distribué et utilisé durant les séances de regroupement

Ouvrage(s) recommandé(s) ou complémentaire(s) :

• Francis Balle, Les médias, Paris : PUF, 2020 (2004)

• Dominique Barbier et Catherine Bertho-Lavenir, Histoire des médias : De Diderot à Internet, 2009

• Claire Blandin, François Robinet, Valérie Schafer, Penser l’histoire des médias, Paris : CRNS éditions, 2019

• Philippe Boulanger, Planète médias. Géopolitique des réseaux et de l’influence, Paris : Armand Colin, 2021

• Niels Brügger et Soren Kolstrup, Media History : Theories, methods, analysis, 2002

• Asa Briggs et Peter Burke, A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge: Polity Press, 2010

• Jane Chapman, Comparative Media History: An Introduction: 1789 to Present, Cambridge: Polity, 2005

• Jean-Noël Jeanneney, Une histoire des médias. Des origines à nos jours, 2015

• Armand Mattelart, La mondialisation de la communication, Paris : PUF, 1998

Chargé-e de cours

Ce cours vise à comprendre comment les sciences de la communication et de l’information sont devenues un champ d’études pluridisciplinaires et progressivement institutionnalisé qui s’est intéressé, depuis la fin du 19e siècle et l’apparition des médias « de masse », aux phénomènes de production, de circulation, et de réception de la communication. Outre une introduction aux théories (en histoire, linguistique, informatique, psychologie, sociologie, etc.) qui marquent l’étude de la communication, ce cours reviendra également sur des typologies de communication telle que la publicité, la communication politique, ou l’information médiatique.

Ce cours s’interrogera sur les conceptions élaborées sur la communication autour des axes suivants :

1) Les modèles classiques et récents de communication

2) Analyse des formes de communication (manipulation, persuasion, séduction, etc.) autour d’éléments méthodologiques (culture visuelle, sémiologie)

3) Effets des médias (influence, impact, réception)

4) Communication, politique et information (cadrage médiatique, agenda, etc.)

5) Le courant des Cultural Studies et les relations entre culture et pouvoir dans la communication

Ouvrage(s) obligatoire(s) ou imposé(s) :

• Documents et vidéos mis en ligne sur Moodle pour chaque bloc thématique du module

• Matériel distribué et utilisé durant les séances de regroupement

Ouvrage(s) recommandé(s) ou complémentaire(s) :

• Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, 2001

• Philippe Breton et Serge Proulx, L’explosion de la communication, Paris : La Découverte, 1988.

• Benoît Lafon (dir.), Médias et médiatisation. Analyser les médias imprimés, audiovisuels, numériques, Gre-noble : Presses universitaires de Grenoble, 2019

• Armand Mattelart et Michèle Mattelart, Theories of communication : a short introduction, 1998

• Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, 2006

• Bruno Ollivier, Les sciences de la communication : théories et acquis, 2007

Chargé-e de cours

Dans ce module, les étudiants prennent le temps de définir leur travail de BA, d’établir une bibliographie ainsi qu’un corpus de sources ainsi que de travailler les questions de recherche et le concept. Il est exigé des étudiants, qu’ils présentent lors d’un colloque de recherche, leur concept de recherche ainsi que l’évolution de leur recherche et qu’ils en discutent avec les autres participants.

Chargé-e de cours

Avec la réalisation du travail de BA, les étudiants prouvent leurs capacités à réaliser de manière autonome un travail en sciences historiques. Ce module leur offre le temps de réaliser le travail ainsi qu’à sa présentation et sa défense.